Blenderの「広すぎる」画⾯に⼾惑っていませんか?ジオメトリーノードへの第⼀歩!

Blenderを初めて起動したとき、「うわ、画⾯が複雑すぎる…」「どこに何があるか全然わからない…」と、圧倒された経験はありませんか?

Blenderのワークスペースは、確かにたくさんの機能が詰まっていて、最初はどこから⼿を付ければいいか迷ってしまうかもしれません。しかし、それぞれのエリアにはきちんと役割があり、⼀度理解してしまえば、あなたの3D制作を強⼒にサポートしてくれるツールへと変わります。

そして、今Blenderで最も注⽬されている機能の⼀つが「ジオメトリーノード」です。まるでブロックを組み⽴てるように、直感的に複雑な形やアニメーションを作れるこの機能は、初⼼者さんでもすぐに楽しめるポテンシャルを秘めています。

この記事では、

・ Blenderの主要な画⾯構成:それぞれのエリアの名称と役割を⽇本語UIで解説

・ ジオメトリーノードエディターの開き⽅:専⽤の作業場所へのスムーズな移動

・ ジオメトリーノードの超基本操作:ノードの追加、接続、削除

・【NEW!】実際にノードをつないで「なるほど!」体験:簡単な作例でジオメトリーノードの作⽤を理解!

これらを、実際の画⾯を⾒ながら、ステップバイステップで分かりやすく解説していきます。Blenderを⽇本語表⽰で使っている⽅もご安⼼ください。

さあ、Blenderの画⾯構成をマスターし、ジオメトリーノードで新しい3D表現の世界へ⾶び込みましょう!

目次

- Blenderワークスペースの全体像を理解しよう!【Blender UI, 画⾯構成 解説】

- 🚀主要なエリアとその役割:Blender画⾯の⾒⽅を学ぶBlenderのデフォルト画⾯は、主に以下のエリアで構成されています。

- ジオメトリーノードエディターの扉を開こう!【Blender ジオメトリーノード エディター, 開き⽅】

- ジオメトリーノードの超基本操作:ノードを追加してみよう!【Blender ノード 追加, ジオメトリーノード 使い⽅】

- 実際にノードをつないで「なるほど!」体験!オブジェクトをバラバラに散らばらせよう!【Blender ジオメトリーノード 実践, オブジェクト 分散】

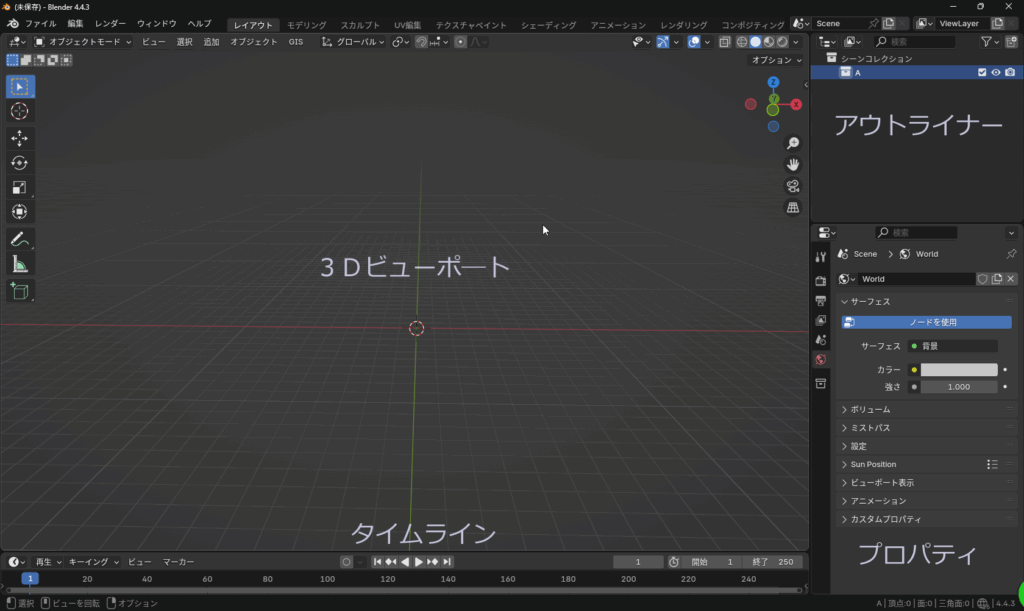

Blenderワークスペースの全体像を理解しよう!【Blender UI, 画⾯構成 解説】

Blenderの画⾯は、たくさんの⼩さな窓(エリア)が集まって構成されています。まずは、それぞれのエリアが何をする場所なのかを⼤まかに把握しましょう。

🚀主要なエリアとその役割:Blender画⾯の⾒⽅を学ぶ

Blenderのデフォルト画⾯は、主に以下のエリアで構成されています。

3Dビューポート (3D Viewport):

画⾯中央の⼀番⼤きなエリア。これが、あなたの3D作品が実際に表⽰される場所です。

オブジェクトの配置、移動、回転、拡⼤縮⼩といった作業はここで⾏います。

【画像挿⼊の推奨】: Blenderのデフォルト画⾯全体で、3Dビューポートに⾚い枠線などを引いて「ここが3Dビューポートです」と⽰す。

アウトライナー (Outliner):

画⾯右上にあるリスト表⽰のエリア。

シーン内の全てのオブジェクト(カメラ、ライト、メッシュなど)がツリー形式で⼀覧表⽰されます。オブジェクトの選択や、コレク

ション(グループ)の管理に便利です。

【画像挿⼊の推奨】: アウトライナーのスクリーンショット。

プロパティ (Properties):

画⾯右下にあるタブ形式のエリア。

選択したオブジェクトやシーン全体の詳細な設定を⾏います。例えば、オブジェクトの⾊や材質(マテリアル)、物理演算、レンダリ

ング設定などはここで⾏います。

【画像挿⼊の推奨】: プロパティエリアのスクリーンショット。

タイムライン (Timeline):

画⾯下部にあるエリア。

主にアニメーションの時間軸を管理します。キーフレームを打ったり、アニメーションを再⽣したりする際に使⽤します。

👉コツ: これらのエリアの⼤きさは、各エリアの境界線にカーソルを合わせてドラッグすることで⾃由に調整できます。作業内容に合わせてレイアウトを変更してみましょう。

ジオメトリーノードエディターの扉を開こう!【Blender ジオメトリーノード エディター, 開き⽅】

いよいよ、ジオメトリーノードを操作するための専⽤の作業空間「ジオメトリーノードエディター」を開いてみましょう。

🚀専⽤エディターへのスムーズな移動:⽇本語UIで迷わない!

ジオメトリーノードエディターを開く⽅法はいくつかありますが、最も簡単で分かりやすい⽅法を解説します。

1 画⾯を分割してエディタータイプを変更する:

Blenderの画⾯の⾓(例えば、3Dビューポートの右上隅)にマウスカーソルを合わせると、カーソルが⼗字の⽮印に変わります。そのままクリックして左にドラッグすると、画⾯を2つに分割できます。

新しくできた左側の画⾯下部にあるエディタータイプ選択ボタン(通常は「3Dビューポート」のアイコン、またはプルダウンメニュー)をクリックします。

表⽰されるメニューの中から「ジオメトリーノードエディター (Geometry Node Editor)」を選択します。

2 新しいジオメトリーノードツリーを作成する:

ジオメトリーノードエディターに切り替わったら、画⾯下部に「新規 (New)」ボタンが表⽰されます。これをクリックします。すると、⾃動的に「グループ⼊⼒ (Group Input)」と「グループ出⼒ (Group Output)」という2つのノードが作成され、線でつながれた状態になります。これが、あなたの最初のジオメトリーノードツリー(ツリー=処理の流れ)です。

👉コツ: 作業中は、3Dビューポートとジオメトリーノードエディターを同時に表⽰させておくと、ノードの変更がリアルタイムで反映されるのが分かり、効率的です。

ジオメトリーノードの超基本操作:ノードを追加してみよう!【Blender ノード 追加, ジオメトリーノード 使い⽅】

ジオメトリーノードエディターの画⾯に慣れたら、実際にノードを追加して、その基本的な操作を体験してみましょう。

🚀ノードの追加‧接続‧削除のABC:Blenderノード操作の基礎

ジオメトリーノードの操作は、主に以下の3つの繰り返しです。

- ノードを追加する (Add)

- ノードを接続する (Connect)

- ノードを削除する (Delete)

これらの操作を、簡単な例を交えながら⾒ていきましょう。

1. ノードの追加

ジオメトリーノードエディター内で Shift + A キーを押します。

すると、たくさんのノードがカテゴリ分けされたメニューが表⽰されます。

今回は例として、「メッシュプリミティブ (Mesh Primitives)」の中にある「⽴⽅体 (Cube)」ノードを追加してみましょう。

【追加⽅法】: Shift + A を押してメニューを開き、「メッシュプリミティブ (Mesh Primitive)」>「⽴⽅体 (Cube)」を選択、または検索ボックスに「 立方体 」や「 Cube 」と⼊⼒して選択します。

ノードがマウスカーソルについてくるので、任意の場所でクリックして配置します。

2. ノードの接続

追加した「⽴⽅体 (Cube)」ノードには、右側に「ジオメトリー (Geometry)」というソケット(丸い点)があります。

この「ジオメトリー (Geometry)」ソケットから線(ワイヤー)をドラッグして、「グループ出⼒ (Group Output)」ノードの左側にある「ジオメトリー (Geometry)」ソケットに接続します。

接続が成功すると、3Dビューポートに、ジオメトリーノードで⽣成された⽴⽅体が表⽰されるはずです。(もし表⽰されない場合は、初期の⽴⽅体が残っている可能性があるので、 Delete で削除してみてください)

3. ノードの削除

削除したいノード(例:⽴⽅体ノード)を選択します。

Delete キーを押すか、 X キーを押して「削除 (Delete)」を選択します。

ノードが削除され、それに伴って接続されていた線も消えます。

👉ソケットの⾊の意味:

緑⾊の四⾓形:ジオメトリーデータ(形状そのもの:頂点、辺、⾯の情報)

⻘⾊の丸形:ベクトルデータ(位置、⽅向、スケールなど:X, Y, Zの3つの数値)

灰⾊の丸形:単⼀の数値データ(フロート、整数など)

この⾊と形を覚えることで、ノード間の接続が正しく⾏えるかどうかのヒントになります。

👉コツ:ノードを接続する際、すでに線で繋がっているソケットに新しい線をドラッグすると、既存の線が⾃動的に切断され、新しい線が接続されます。

ノードを選択して M キーを押すと、⼀時的にそのノードを「ミュート (Mute)」できます。処理結果を⽐較したいときに便利です。

実際にノードをつないで「なるほど!」体験!オブジェクトをバラバラに散らばらせよう!【Blender ジオメトリーノード 実践, オブジェクト 分散】

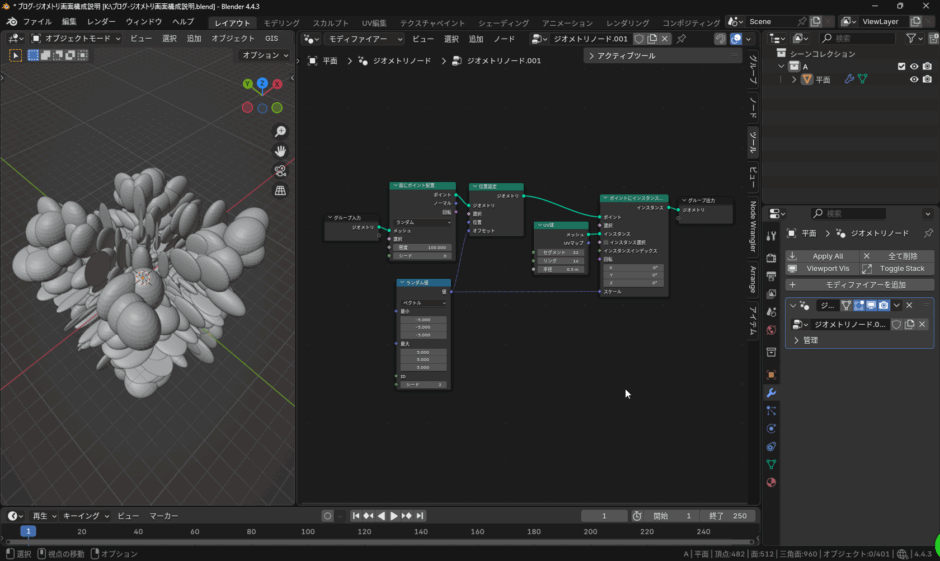

ここからは、実際にノードを組み合わせて、ジオメトリーノードの「作⽤」を視覚的に体験してみましょう。今回は「オブジェクトをたくさん複製して、ランダムに散らばせる」という簡単なアニメーションに挑戦します。

🚀⽬標:わずかなノードで、球体をバラバラに配置!

最終的には、⼀つの球体をたくさんの球体に増やし、それらがランダムな位置に配置されるようにします。

📦使⽤するノードとその役割

この作例で使⽤する主要なノードは以下の5つです。

- UV球 (UV Sphere):

ジオメトリーノード内で、新しい球体を作成するためのノードです。

【カテゴリ】: メッシュプリミティブ (Mesh Primitive) - ⾯にポイントを配置 (Distribute Points on Faces):

⼊⼒されたジオメトリーの「⾯」上に「ポイント(点)」をランダムに⽣成するノードです。ここでインスタンスの数を制御します。

【カテゴリ】: ポイント (Points) - ポイントにインスタンスを作成 (Instance on Points):

⼊⼒された「ポイント」の位置に、指定したオブジェクトを「インスタンス(複製)」として配置するノードです。

【カテゴリ】: インスタンス (Instances) - ランダム値 (Random Value):

ランダムな数値やベクトルを⽣成するノードです。

【カテゴリ】: ユーティリティ (Utilities) - 位置設定 (Set Position):

ジオメトリーの各「点」の位置を移動させるノードです。

【カテゴリ】: ジオメトリー (Geometry)

📝ステップバイステップ!ノード接続でバラバラ球体を作ろう!

それでは、実際にノードをつないでいきましょう。

1. 初期設定と準備:

まず、3Dビューポートに最初からある⽴⽅体を選択し、 Delete キーで削除します。

そして、新規で追加したジオメトリーノード(「グループ⼊⼒」と「グループ出⼒」が接続された状態)が、どのオブジェクトにも適⽤されていない状態であることを確認しましょう。

(補⾜: もしジオメトリーノードがどこかのオブジェクトに適⽤されている場合は、3Dビューポートでそのオブジェクトを選択し、「モディファイアープロパティ」(スパナのアイコン)からジオメトリーノードモディファイアーの X ボタンを押して削除してください。今回はゼロから始めるのが分かりやすいです。)

新しくオブジェクトを作成し、それにジオメトリーノードを追加し直します。

Shift + A を押して「メッシュ (Mesh)」>「平⾯ (Plane)」を追加します。

追加した「平⾯」を選択した状態で、「モディファイアープロパティ (Modifier Properties)」(スパナのアイコン)をクリックし、「モディファイアーを追加 (Add Modifier)」から「ジオメトリーノード (Geometry Nodes)」を選択します。

「ジオメトリーノード」のモディファイアーが追加されたら、「新規 (New)」ボタンをクリックします。これで、「グループ⼊⼒」と「グループ出⼒」ノードが⾃動で⽣成されます。

2.ポイントを⽣成し、数を制御する:

ジオメトリーノードエディター内で、「グループ⼊⼒ (Group Input)」ノードを「グループ出⼒ (Group Output)」ノードに接続したままにしておきます。これは、後で「⾯にポイントを配置」ノードに元の平⾯のジオメトリーを⼊⼒するためです。

Shift + A を押してメニューを開き、「ポイント (Points)」>「⾯にポイントを配置 (Distribute Points on Faces)」ノードを追加します。

この「⾯にポイントを配置」ノードを、「グループ⼊⼒」ノードと「グループ出⼒」ノードの間に配置します。

⾃動で「グループ⼊⼒」の「ジオメトリー」出⼒が「⾯にポイントを配置」の「ジオメトリー」⼊⼒に、「⾯にポイントを配置」の「ポイント」出⼒が「グループ出⼒」の「ジオメトリー」⼊⼒に接続されるはずです。

「⾯にポイントを配置」ノードの「密度 (Density)」を「 10 」程度に増やします。(または「密度タイプ」を「点数 (Poission Disk)」に切り替えて「点数 (Count)」を「 100 」などに設定することも可能です)

これにより、3Dビューポートに平⾯上に点(ポイント)が⽣成されます。

3. ⽣成したポイントにオブジェクトをインスタンス化する:

Shift + A を押してメニューを開き、「インスタンス (Instances)」>「ポイントにインスタンスを作成 (Instance on Points)」ノードを追加します。

このノードを、「⾯にポイントを配置」ノードと「グループ出⼒」ノードの間に配置します。

⾃動で「⾯にポイントを配置」の「ポイント」が「ポイントにインスタンスを作成」の「ポイント」に、「ポイントにインスタンスを作成」の「インスタンス」が「グループ出⼒」の「ジオメトリー」に接続されます。

次に、インスタンス化したいオブジェクトとしてUV球を⽣成します。 Shift + A を押して「メッシュプリミティブ (Mesh Primitive)」>「UV球 (UV Sphere)」ノードを追加します。

「UV球」ノードの「ジオメトリー (Geometry)」出⼒を、「ポイントにインスタンスを作成」ノードの「インスタンス (Instance)」⼊⼒に接続します。

これで、3DビューポートにたくさんのUV球が表⽰されるはずです。現在は、平⾯上に規則的に、またはランダムに(「⾯にポイントを配置」の設定による)配置されています。

4. 球体の位置をランダムに散らばせる:

Shift + A を押してメニューを開き、「ユーティリティ (Utilities)」>「ランダム値 (Random Value)」ノードを追加します。

この「ランダム値」ノードの「タイプ (Type)」を「ベクトル (Vector)」に切り替えます。

(補⾜: この「ランダム値」ノードの「値 (Value)」出⼒ソケットは、丸い⻘⾊になります。)

Shift + A を押してメニューを開き、「ジオメトリー (Geometry)」>「位置設定 (Set Position)」ノードを追加します。

この「位置設定」ノードを、「⾯にポイントを配置」ノードと「ポイントにインスタンスを作成」ノードの間に配置します。

⾃動で「⾯にポイントを配置」の「ポイント」が「位置設定」の「ジオメトリー」⼊⼒に、「位置設定」の「ジオメトリー」出⼒が「ポイントにインスタンスを作成」の「ポイント」⼊⼒に接続されます。

「ランダム値」ノードの「値 (Value)」出⼒を、「位置設定 (Set Position)」ノードの「オフセット (Offset)」⼊⼒に接続します。

「ランダム値」ノードの「最⼩ (Min)」を「 -5 」、「最⼤ (Max)」を「 5 」に設定します。

すると、3Dビューポートに配置されたUV球が、X,Y,Z⽅向に-5から5の範囲でランダムに散らばるのが確認できるはずです。

グループ出⼒ の流れで、UV球とランダム値ノードがそれぞれ接続されている状態)のスクリーンショットと、3Dビューポートでランダムに配置された多数の球体が確認できるスクリーンショット。

👉「なるほど!」ポイント:

グループ⼊⼒:元の平⾯のジオメトリーをノードツリーに持ち込みます。

「⾯にポイントを配置」ノードが、その平⾯上に「密度」または「点数」の分だけ⼤量の「ポイント」を⽣成しています。この段階で、インスタンスの「数」が決まります。

「位置設定」ノードが、⽣成されたこれらの「ポイント」⼀つ⼀つの位置を「ランダム値」ノードの指⽰に従ってバラバラに移動させています。

「ポイントにインスタンスを作成」ノードは、その移動後の「ポイント」の位置に、⽤意した「UV球」を複製して配置しているのです。

このように、それぞれのノードが持つ「機能」を理解し、それらを「線」でつなぎ合わせていくことで、思い通りの表現ができてしまうのがジオメトリーノードの醍醐味です!

まとめ:ジオメトリーノードは「繋ぐ」だけ!Blender学習の次のステップへ!【Blender ジオメトリーノード 初⼼者, 3D 作成】

Blenderの画⾯構成、そしてジオメトリーノードの基本的な操作「追加‧接続‧削除」、そして簡単な作例を通してその「作⽤」について理解できたでしょうか?

ジオメトリーノードは、まさに「ブロック遊び」のようなものです。様々な機能を持つノードというブロックを選び、線で繋ぎ合わせていくことで、あなたの想像するあらゆる形や動きを⽣み出すことができます。

最初は覚えることが多いと感じるかもしれませんが、少しずつ触っていくうちに、その楽しさと奥深さにきっとハマるはずです。

この解説を参考に、ぜひ⾊々なノードを試して、ジオメトリーノードの魅⼒を体験してみてくださいね!

これからもBlenderでの3D制作を楽しんでください!

最後に、ジオメトリノードの数値を扱えば簡単に変化させる事が出来るを下に乗せてます。